Российского гуманитарного

научного фонда (грант 12-04-12003 в.)

1

Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ

[1838 — 1839]

Милая Любинька! Желаю тебе доброго здоровья и благодарю тебя за письмо. Вариньку благодари за письмо, которое она мне написала. И кланяйся Саше, благодари его за поклоны его мне. Матвей Федорович скончался, мне его ужасно жаль. Илья Иванович пред смертью его совершенно одурел, так поразила его внезапная перемена болезни. Любинька тебе кланяется. Николай Чернышевский.

P. S. Матвей Федорович умер в четвертом часу пополудни.

2

А. Ф. РАЕВУ

3 февраля 1844 г.

Александр Федорович!

Еще раз благодарю вас, очень благодарю за ваше одолжение. Но объясните, сделайте милость, мне:

1) В каком объеме будут спрашивать ответов на предложенные в программе вопросы. (Я думаю, подробнее, чем в семинарии преподают, особенно из истории и физики, или нет?) Определите это, пожалуйста, как можно поточнее.

2) Какие учебники приспособлены к этим вопросам или (я думаю, все то же) какие употребляются в гимназиях С.-Петербургского округа?

3) Из математики (о, камень претыкания у воспитанников духовных семинарий!) будут ли спрашивать доказательства на предложения, теоремы, правила и пр.?

4) Из языков только ли перевод будут спрашивать, или еще и грамматику? Не заставят ли декламировать наизуст (как написано в программе саратовской гимназии), наизуст по лучшему отрывку из прозы и стихов? (Никакую грамматику, признаться, никак не могу привыкнуть долбить наизуст; спасибо, что во все 11/3 года только раз спрашивали.) Если перевод, нельзя ли сде-

5

лать, что заставят переводить только с французского и немецкого на русский, а не обратно, как написано в программе? Если же уж это невозможно (впрочем, пишите, пожалуйста, если худо или трудно только), то в какой степени будут требовать чистоты и правильности перевода? Если же как бог вложил в мысль заставят переводить на русский, этого мы не боимся.

5) Из какого класса семинарии поступать в университет, можно ли из философского, или только из богословского? Если можно из философского, то по окончании ли курса, или пробывши только год?

Отвечайте, сделайте милость, покорнейше прошу вас (синонимы, содействующие, по мнению «словесности», большей силе, выразительности, полноте, обилию, живости и занимательности речи) на все эти вопросные пункты, и так, чтобы ничего не оставалось сомнительного или обойденного (влияние оной же вышереченной наставницы мудрых ораторов). В самом деле, сделайте милость, объясните все это мне получше. Я буду вам очень благодарен.

6) Может ли недостаток баллов в одном предмете вознаграждаться излишеством в другом и в какой мере? Может ли вознаграждаться в одинаковом предмете?

7) На какие предметы особенно обращается внимание? т. е. в каких строже экзаменуют и баллы важнее?

Сделайте милость, не пожалейте труда и часа времени. Очень одолжите.

Не подумайте, однако, — из того, что я так настоятельно спрашиваю, — что я уже еду к вам. Ничего не знаю, как и прежде. Куда бог даст. Allen, wenn es nur um meien Wollen werden sie befragen mich, so gehe ich der höchsten Freude und nämlich in Facultät der orientalischen Sprachen*. Напишите, какие языки преподают в восточном факультете и, чтоб поступить, требуется ли знание какого-либо из этих языков? Какие там профессора и адъюнкты? Пожалуйста.

Разумеется, скучно в семинарии, но не так, как в гимназии: здесь не учат наизуст уроков, хоть это отрада. Уж если разобрать только, то лучше всего не поступать бы никуда, прямо в университет, но ведь бог знает, можно ли еще будет. В таком бы случае ни рыба, ни мясо. А уж в семинарии что делается, и не знаю. Было житье раньше, а ныне уж из огня да в поломя. Об учениках уже и говорить нечего: в класс не пришел — к архиерею. Но и между собою перекусались. Ректор на профессоров к архиерею, инспектор тоже на И. Ф. — поздно ходит в класс. Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее.

Приезжал преосвященный — на исторический класс. Гордея

Семеновича ученики так обрезали [отрезàли?], что объявил благодарность, а мы отделали И. Ф. так, что и теперь еще, я думаю, лихорадка бьет. Терсинским ученики восхищаются. Но ректор не дал ему ни одного хорошего ученика, а дрянь всю свалил к нему.

G. S. умеет только ругаться, а толку от него ничего нет. По-латине переводят курам насмех, и того же ругает, кто так, как должно, переводит.

Утешаюсь тем, что лучших взять негде.

В гимназии случилось важное происшествие. Директор промотал тысяч 30, и учителя, подписывавшие три года книги не глядя, стали к нему в декабре приступать, чтоб освидетельствовать сумму. Он во вторник утром вышел и с тех пор не возвращался домой. Спохватились, нигде не нашли. Открылось, что ездил на извощике в городок за Волгой, во вторник и среду. В среду поехал назад, отпустил извощика на средине Волги и сказал, что пройдет пешком. Его остерегал извощик, говоря, что выступила в иных местах вода, чтоб он так доехал уже. Он не послушался. С тех пор его нигде не видели. Большею частью говорят, что он утопился. Бог знает, может быть, утонул, может быть, где-нибудь скрывается. Но директора уже прислали нового, уже будет с неделю, на его место по донесению о пропаже его инспектора и учителей. Прислали и ревизора, свидетельствовать сумму.

3

РОДНЫМ

[19 мая 1846 г.]

Милый папенька! Пишем к Вам из Мариинской колонии, где остановились кормить лошадей; доехали мы сюда очень благополучно и, как видите, очень тихо. Ночевали мы в Ольшанке. Извозчик наш пока очень хорош: каков-то, бог даст, вперед будет: а, кажется, можно надеяться, что нам нельзя будет быть им недовольным. Приехали сюда в Мариинскую колонию в 11 часов утра, застали Ивана Андреевича еще в церкви, служащим, по окончании обедни, молебен комуто. В 2 или 3 часа выезжаем; куда успеем ныне доехать и где будем ночевать, не знаем пока еще, но до Аткарска, как бы нам хотелось, верно уже не доедем. Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку.

Сын Ваш Николай.

19 мая 1846 г., воскресенье, в 2 часа пополудни.

P. S. Здесь у Ивана Андреевича нашли мы одного из топографских чиновников, воспитывавшегося в Петер. унив., Федора Семеновича Кена. Он поляк. Такой, кажется, добрый и ласковый: Иван Андреевич очень хвалят его. Он надавал мне множество советов о поступлении в университет и ведении себя там и проч., обещался дать и дал уже письмо к инспектору университета, ве-

7

лел писать оттуда себе: жаль, что время так коротко: от него бы, кажется, можно было узнать много такого, что очень и очень пригодилось бы. Маменька просили его зайти к Вам, когда он будет в Саратове, и он обещался. Прощайте, целую Вашу ручку. Н.

Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!

Осушили ли вы свои слезы? А мы, как простились с вами, так и отерли их; сначала кое о чем говорили, кое чему смеялись, а потом маменька заснули; но мы с Устиньею Васильевною неукоснительно не смыкали глаз до самого ночлега; да и тут я не мог уснуть до часа ночи. Прощайте, будьте здоровы. Целую вас, поцелуйте и вы за меня ручку у бабиньки. Брат ваш Николай Ч.

Милый друг и брат мой Саша! Как ты находишь, поверят ли англичане, так тщеславящиеся своими скаковыми лошадьми, что у нас в России простые извозчичьи лошади, пара с 15 пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третьими (32/з) верст в час? А это факт, брат: именно с такою быстротою несемся мы. Поверь уж мне. Впрочем, меня утешает в этой быстроте разрешение уравнения

х = 1 800 — 43,

из которого выходит, что х, число верст, которые остается нам проехать, = только 1757. Не меньше меня утешают и два других уравнения х´ : 1 = 1757 : 43, из которого выходит, что нам остается ехать только

43 ![]() 41

41![]() 4124̸43 дня или 5 6

дней и около 111̸2 часов.

4124̸43 дня или 5 6

дней и около 111̸2 часов.

67

43

24

И наконец: х´´ : 1 = ну, да не остается места, так сообщу тебе это любопытное уравнение в другой раз. Прощай. Cura ut valeas**.

Целую тебя, брат твой Николай Ч.

4

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Понедельник 20 мая [1846 г.], Аткарск.

Милый мой папенька!

Пока едем мы все, слава богу, благополучно: только одно маленькое приключение оразнообразило наше путешествие и помешало нам доехать ночевать в Аткарск: у одной из наших спутниц

у повозки сломался сердешник, только что мы выехали было из Корякина; это было часов в 6 вечера; часа два провозились извозчики с этим, а между тем солнце уже совсем подвинулось к закату: нечего делать, принуждены были остановиться в Корякине, кормить лошадей, часу во 2-м ночи выехали и в 7 или в 8 приехали в Аткарск. Часу в 1 или 2-м выезжаем опять и хотим проехать верст 30 до ночлега. Извозчики очень хорошие, но лошади очень что[-то] тяжелы на ногу: по 5 верст в час не едут; все обещаются, впрочем, наши извозчики ехать скорее, да, верно, дух бодр, а плоть немощна. Впрочем, езда наша покуда хороша. Прощайте, папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

5

РОДНЫМ

Ольшанка. 22 мая, среда, 81̸2 ч. у. [1846 г.]

Милый папенька! Пишем Вам из Ольшанки, за 45 верст от Балашова, потому что не знаем, успеем ли написать в Балашове.

Вот наш маршрут:

Первую ночь провели мы в Ольшанке, 12 верст от Саратова.

19-го числа обедали в колонии у Ивана Андреевича — 27 в., ночевали в Корякине — 17 в. Всего в воскресенье проехали мы — 44 в. 20-го обедали у тетеньки в Аткарске — 24 в. Ночевали в Белгазе — 40 в. В понедельник всего 64 в.

21-го — обедали в поле, подле села Колена (в селе не стали потому, что погода была прекрасная) — 27 в. Ночевали в Крутце — 29 в. Всего во вторник проехали 56 верст.

Теперь мы сидим в прекрасной избе, белой и чистой, а те все три ночи ночевали мы с маменькою в черных избах; впрочем, в избе ночевали до сих пор только мы с маменькою: Устинья Васильевна и все прочие товарищи наши спят в повозках. Теперь и маменька решаются ночевать в повозке, если будет хорошая погода; а теперь со 2 часа ночи идет дождь, хоть и не слишком большой, но сопровождаемый сильным и довольно холодным ветром; в повозке у нас, впрочем, хорошо.

Утром ныне, в три с половиною часа, проехали мы 19 верст, из Крутца до Ольшанки, куда приехали в половине седьмого. Хотели было ныне приехать в Балашов, но погода, должно быть, заставит ночевать нас за 26 верст отсюда, 19 верст не доезжая до Балашова. Я думаю, напишем еще с ночлега или из Балашова.

Прощайте, папенька, будьте здоровы; целую Вашу ручку.

Сын Ваш Николай Ч.

Милые мои сестрицы Любинька, Варинька и Евгеньичка!

Здоровы ли вы и весело ли без нас поживаете? Мы пока, слава богу, здоровы.

9

Когда погода и дорога хороши и мы сидим в повозке, маменька все укоряют себя, что не взяли тебя, Любинька; а как становиться ночевать или обедать в курной черной избе, то благодарят бога, что ты осталась дома.

Впрочем, мы как-то веселы и беззаботны: то ли уже толчки, которые со всех сторон получаем, когда едем, и усталость от них и голод, когда приедем на ночлег, не дают ни о чем думать, кроме дороги и еды.

Поцелуйте за меня ручку у бабеньки и пожелайте им здоровья.

Прощайте. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.

Милый братец Саша!

Что, брат, каково поживаешь без нас? Что, теперь, я думаю, не с кем уже дома поиграть в шахматы? Не знаю тебе (едва ли, впрочем), а мне уже хоть бы в шахматы поиграть с кем, да кусаешь локоть, да не достанешь. Теперь мы проехали 19 верст в 31̸2 часа: это по вашей саратовской математике выйдет 53̸7 в час, а по-нашему, кажется, что мы едем верст по 25 в час.

Да вот теперь, кажется, придется сидеть не у моря, в избе у болота, да ждать погоды, т. е. хорошей. А небо так обложило облаками, что, кажется, придется ждать этой хорошей погоды, дондеже отымутся власы; впрочем, недели через три народится новый месяц, и тогда погода, верно, переменится, а три недели куда ни шло!

А знаешь ли, ведь года через три будет железная дорога из Петербурга в Саратов: не подождать ли уже ее? А то что тянуться по 7 верст в день: ведь не раньше дотянешься, а только бока натрудишъ (а по-твоему, небось, надо бы вместо ера написать ерь? К чему это, я век на это не соглашусь).

Прощай, целую тебя, пиши же ко мне. Брат твой Николай Чернышевский.

Смотри, какой прекрасный карандаш я взял у тебя.

6

РОДНЫМ

Балашов, 23 мая [1846 г.]

Милый папенька!

Доехали мы сюда, слава богу, благополучно; выехавши из Китовраса в 4 часа утра, въехали в Балашов в 9 часов; квартира, на которой мы стали, так хороша, что едва ли не останемся тут ночевать; тем больше, что и утром уже проехали очень довольно. Повозка наша, сначала довольно тряская, теперь так укаталась, что читать в ней можно совершенно свободно, даже не только по-русски, но и по-немецки, все равно как в комнате; нет, здесь есть то важное различие, что в комнате читаешь кое в каком положении, сидя или стоя, чуть захочешь прилечь, сейчас и назо-

10

вут лежебоком; да и укладываться поспокойнее очень трудно, а здесь я пользуюсь беспрекословно правом лежать 14 часов в сутки в повозке, а остальные 10 на лавке в избе: прелесть! Поэтому я и ничуть не скучаю дорогою: я думал, что дорогою нельзя делать дела, а выходит напротив: очень и очень можно.

В повозке нашей с каждым днем производятся улучшения, и с каждым днем спокойнее и спокойнее нам ехать. Провизии, которой мы с собою набрали, достало бы не только до Воронежа, но и в оба конца, туда и оттуда, в Петербург; впрочем, мы ею не беспокоимся: переклали ее на козлы кучеру.

Удивительно расширяется круг моих географико-топографических познаний: теперь я совершенно убедился в истине, которой и не подозревал в Саратове, что горы не кончаются Соколовыми и Лысою горами в Саратове, а идут везде, по всей нагорной стороне. Балашов нам очень понравился; не в укор и обиду Саше, Вариньке и особенно Евгеше, не чета Аткарску.

Мы все покуда, слава богу, здоровы и веселы.

Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку.

Сын Ваш Николай.

Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!

Только теперь я опомнился от восторга, в который привел меня вид Аткарска с его бесчисленными лужами, напоминающими лагуны Венеции (Саша скажет вам, впрочем, что лужа и лагуна одно и то же, происходят от одного корня и значат одно и то же), с его бесчисленными хорами лягушек, которые имеют, по-моему, то довольно важное преимущество пред соловьями, что поют лето и весну и осень все, и днем и ночью, и не чуждаются людей, не бегут в рощи от них, как соловьи, а преспокойно распевают во всяком болоте, будь оно хоть среди шумного, многолюдного, деятельного, кипящего жизнью и движением Аткарска, не удаляются от тебя, пока нога твоя не занесется над ними, да и тут преспокойно и обязательно только отпрыгивают за поларшина и продолжают услаждать слух неблагодарного, посягавшего на спокойствие и жизнь их, своею гармоническою песнью. И теперь только могу писать об Аткарске. Ну просто прелесть, а не город: Венеция и Лондон вместе: Венеция — по своему положению, Лондон — по многолюдству, деятельности, важности в политическом и торговом отношении.

Кстати о торговле. Въезжая в Аткарск, мы довольно долго стояли на улице пред домом, где живут, пока ходили узнавать наши, здесь ли живут Николай Дмитриевич. Повозки наши все, все были закрыты, только у нашей была полуотдернута закрышка, так, впрочем, что не видно было в ней меня. Маменька и Устинья Васильевна вылезли уже прежде и шли пешком. Больные, высунувшись из окон больницы, спросили извозчиков, кто

11

это приехал, не видя никого и думая, что никого нет. — Сестра Александры Егоровны, — отвечали извозчики. — Что же это ее, что ли, товары-то? На базар, видно, их привезла? — Да, — отвечали смущенные такою догадливостью и проницательностью извозчики.

Прощайте, милые мои сестрицы, будьте здоровы и веселы, так, как мы. Целую вас. Что бабенькино здоровье? Целуйте за меня их ручку.

Брат ваш Николай Ч.

Милый друг Сашинька!

Вот, говорят, путешествие лучшее средство образовать себя во всем: правда, точно правда! Как многому тут научишься! Вот я, хоть не люблю хвалиться, а, признаюсь, многому выучился. Есть такие булки, каких в Саратове никто бы меня не заставил есть, разве собственный только указ его императорского величества: черствые, мятые и перемятые, запачканные иногда, но на все это смотришь хладнокровно, да ешь их с удовольствием еще с чаем!

По дороге пришло мне в голову множество новых и богатых мыслей о улучшении дорог, экипажей и прочего: как буду министром путей сообщения (теперь я решился согласиться занять пока и это место), то буду приводить их в исполнение. Тебе, как человеку известному своею скромностью, передам хоть одну из них или и две, если позволит место.

По всем дорогам должно устроить галлереи крытые; начать, разумеется, с тракта между Аткарском и Иткаркою: это будет не то, что длинная3 (т. е. в 3-ей степени, т. е. превосходной, выговаривай — длиннейшая), а длинная333333 галлерея, построенная из дикого камня и кирпича, смотря по удобствам местным, и крытая железом или черепицею, тоже смотря по местным удобствам, шириною сажен в 5, вышиною сажени в 21̸2, мощеная хоть чугунными плитами. От Петербурга до Саратова постройка ее будет стоить миллионов 15; зато в ней будет уже решительно не то, что как [в] комнате, а как во дворце: можно, пожалуй, хоть топить ее: печи будут стоить ок[оло] 100 000 рублей, а топка тысяч 200, зато уже какая прелесть!! И она будет освещена не газом, а Друммондовым светом, который почти так же ярок, как солнечный! Не правда ли, богатая мысль? Надеюсь на твою скромность. Прощай. Будь здоров и счастлив. Целую тебя.

Брат твой Николай Ч.

7

А. Н. ПЫПИНУ

[30 мая 1846 г.]

Милый брат и друг мой Сашинька!

«Нечего писать»!! Да возможно ли только сказать это? Неужели ты во всю эту неделю не думал ни о чем, не делал ничего, ни одна новая мысль не пришла тебе в голову? В Саратове нет новостей, да если и есть, то они не занимательны ни для тебя, ни

12

для меня, да ты и не знаешь их; нет новостей и во внешней жизни твоей; да кто же и требует от тебя таких новостей? Если уж кто и требует, так наверное не я. Посмотри на дерево летом: есть ли хоть одна минута, в которую не произошло в нем перемены к лучшему или худшему? Останавливается ли хоть на миг его развитие? Так и душа человеческая, особенно в наших летах с тобою: не проходит дня, чтобы не развилась насколько-нибудь наша душа; с каждым новым днем в наши лета или начинаешь понимать и постигать что-нибудь, что прежде было для тебя непостижимо, или начинаешь задумываться над тем, что прежде и не приходило в голову, или начинаешь не понимать того, что казалось простым до того, что не над чем и голову ломать. Все равно теперь умственные очи наши теперь ежедневно постепенно делаются сильнее и зорче, как изощрялось бы зрение, если стал смотреть в зрительные трубы и микроскопы, выбирая друг за другом их все лучше и лучше. Смотришь простым глазом: движется что-то, а что — решить невозможно; берешь порядочную трубу: человек; еще получше — вот на нем такое-то и такое-то платье; еще лучшую — это вот тот-то твой знакомец; еще лучшую — и различаешь каждую порошинку на его платье, каждый его волосок. Так с каждым днем теперь, при развитии души нашей, становится понятнее, ближе то, что прежде было непонятно; прежде ты смотрел, конечно, хладнокровно на эту точку, а теперь ты, узнавши в ней своего приятеля, интересуешься им, смотришь с участием; так знание возбуждает любовь: чем больше знакомишься с наукою, тем больше любишь ее. Теперь наоборот: смотришь на каплю воды, на листок зелени, простым глазом; над чем тут задуматься? без цвета, без вкуса, без запаху: берешь микроскоп, и эта капля бесцветная, мертвая, оживает под ним: в ней видишь ты целый мир, миллионы существ, наслаждающихся и дорожащих бытием своим, защищающих и сохраняющих его; что тебе прежде было в этой капле? Капля, так капля и есть, что в ней толку, интересу? А теперь как она интересна для тебя! Что было в ней непонятного, занимательного? А теперь сколько вопросов об этих существах, сколько трудных вопросов у тебя в голове! И эта [капля] интересует тебя, представляя тебе, сколько в ней темного, загадки и вопросы. Так ясное и потому не интересовавшее нас прежде, почти всегда становится темным и, по тому самому, интересным для нас при развитии сил души нашей...

Ну, записал, да негде кончить теперь; если не скучно, то доведу до конца в след. письме, а дело в том, что ум твой развивается и потому везде являются для него новые интересы, а интересное для тебя может ли быть неинтересно для любящего тебя? Как же тебе не о чем писать? Нет, ты должен всегда находить много, о чем писать: может у тебя не быть время, охоты писать, но не может не быть предмета, о котором бы писать к любящему тебя Николаю Ч.

13

РОДНЫМ

Воронеж. 1 июня, суббота, 1846 г.

Милый папенька! Приехавши в Воронеж в 8 часов вечера в четверг, мы пятницу все говели, а ныне бог сподобил нас причаститься св. таин. Говели в той церкви, где покоятся мощи св. Митрофана. В других церквах ни в одной и не были, потому что некогда было. Поэтому о внутреннем благолепии церквей, кроме монастыря св. Митрофана, и не могу ничего сказать, а что касается до наружного великолепия и огромности, то, исключая опять монастырь св. Митрофана, ни одна из них не может быть и сравнена ни с одною из саратовских (Старой Вознесенской-Горянской я уже не считаю в числе церквей настоящих): самая лучшая и большая из них меньше и хуже самой последней из саратовских. Нынешний даже кафедральный собор (Смоленской богоматери) и менее, и хуже в[о] всем даже Никольской церкви, не то что уже нашей Сергиевской или Троицкой. Монастырь св. Митрофана очень широк, но в длину менее (этак сажен 12 ширины и 7 длины), вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. Да вот как можно судить о его пространстве: человек сот семь или, много, тысячу (нет, не будет) народу, и уже до того тесно, что негде занести руки перекреститься. Шире, но едва ли длиннее нашей настоящей Серг. церкви, а от столпов чуть ли и не теснее ее. Иконостас мне понравился: белый (впрочем, уже довольно почернелый от времени), с огромными золотыми колоннами, проходящими от боковых дверей прямыми, а от царских полукруглою колоннадами, по три колонны с каждой стороны, поперек амвона; на колоннах навес, так что двери как бы в углублении или нише, образуемой рядом колонн, идущим от них. Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата. Позолочена, балдахин малинового бархату, чугунная решетка кругом, и все тут. Уже, кажется, если нет средств поразить, ослепить изумляющим великолепием, богатством, блеском, то лучше бы уже поразить величественною простотою. А то так ни то, ни се.

Очень хвалят здешний напев, искусство в пении монахов, трогательность их пения. Мне кажется, напротив. Напев точно в некоторых словах иной песни церковной отзовется чувством, но вообще неестественен] и странен, потому что не смотрит на мысль и чувство, заключающиеся в словах: протягивают и возвышают слог, имеющий ударение в первом слове этого отдела, не знаю, как назвать, т. е. 1 отдел Взбранной воев. поб. (1) яко изб. от зла (2) благод. возн. ти р. тв. бог (3), а прочие все как-то скороговоркою: А-а-а-лли-лу-й-я. (Так что ли хотя слова и слоги написать.)

14

Нет, вообще напев саратовский несравненно лучше, богаче чувством и более сообразуется с содержанием песни и мыслию. Монахов стоит на каждом клиросе по 10 (ровно) человек, у иных хорошие голоса, но поют они очень нестройно, как заметно, без чувства и любви (должно быть, они утомлены физически беспрестанным пением). Четыре порядочных дьячка у нас в Саратове, ставши на один клирос, поют лучше. Впрочем, певчих здешних мы не слышали.

Однако, вот что мне нравится: вместо Аллилуия, пропевши коротенький причастен (напр., в память вечную) скоро, как певчие поют его пред концертом, поют, вместо концерта на причастие, ирмосы канона, не спеша и не вытягивая, однако, слишком, так что пропоют 7, 8 или и все 9 песней. Вот еще особенность в монастыре св. Митрофана: первый лик стоит на левом клиросе, а не на правом, как у нас; левый клирос поет: «Господи, помилуй» — на первой эктении в литургии, «Единородный сыне», «Херувимскую», «Верую» начинает, поет «Господи воззвах» в вечерню, первую песнь канона; одним словом, все, что поет у нас правый, а правый поет то, что у нас левый.

О пути нашем не беспокойтесь: извозчик наш дороги не знает, лошадьми править не умеет вовсе, хуже Павла, но добрый, смирный и послушный: с дороги, даст бог, не собьемся, да и сбиться нельзя, лошади сильные и смирные, даст бог, доедем благополучно; он обещается доехать до Москвы (530 верст) в 7 дней.

Уже как я благодарен Устинье Васильевне, что она поехала с нами: теперь маменька за нею спокойны во всем, что только может от нее зависеть, ну а без нее... Ай, ай, ай-бы. И вынет все и уложит, и все, и все.

Не беспокойтесь, папенька, даст бог, доедем благополучно. Маменьке дорога ничуть не вредна и не тяжела, хоть нельзя сказать, чтобы и спокойна была.

Если еще не послали книг, оставшихся дома, то пришлите только одну программу, а лексикон может остаться; там очень можно пользоваться им, да если и нельзя было, то покупка обойдется не дороже пересылки.

Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Завтра (воскресенье, 2 июня) после ранней обедни хотим ехать.

Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!

О Воронеже писать вам нечего: Любинька сама была, больше его видела, чем мы, которые приехали, когда было уже темно, а с квартиры только и ходили, что раз к Смоленской: некогда решительно было; она вам все расскажет лучше, да и сами вы, Варинька и Евгеньичка, даст бог, когда-нибудь здесь побываете.

Нечего [сказать], город лучше Саратова.

Да, скажите папеньке, что преосвященный Антоний почти ни-

15

когда не служит: если и служит, так и то в Крестовой, а в монастыре никогда. Посещения и посетители, говорят, ему в большую тяжесть, и он редко выходит и принимает их.

Одна из наших спутниц, дочь Авдотьи Петровны, Фаяна Васильевна, ровесница тебе, Варинька, такая же веселая, как ты; другая старше (как зовут, извини, не знаю; родня зовет ее Катя), такая же высокая, тонкая, как ты, Евгеньичка; она внука, только не знаю, как уже, Авдотье Петровне.

Мы едем на Задонск, оттуда на Елец (130 верст от Воронежа).

Картины у нас в комнате пречудные: платье сделано из шелковой материи и налеплено на картину, со всеми сборками, складками, выпуклостями, как должно сидеть оно на человеке, а лицо и руки рисованные. Пречудно!

Живем мы в двухэтажном доме, 9 и 7 окон, комната прекрасная.

Прощайте, дорогие мои. Поцелуйте за меня ручку у бабеньки. Будьте здоровы и веселы. Маменька накупили вам множество образочков и колечек. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.

9

РОДНЫМ

[Москва. 12 июня 1846 г.]

Милый папенька! Приехали мы в Москву, слава богу, благополучно. Что писать Вам о Москве? Может быть, самим Вам даст бог побывать здесь, ну, это так, а описывать ее невозможно. Впрочем, мы видели только незначительную часть ее: ходили в Кремль, мимо университета и экзерциц-гауза, были в своей приходской церкви Воскресения у Никитских ворот и только, больше писать решительно некогда: сейчас иду в почтамт за Вашими письмами и несу это: ныне утром почта в Саратов. Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Москва. 12 июня, 8 ч. утра.

Милые сестрицы и брат! Извините, решительно некогда написать вам ничего, кроме того, чтобы бог дал вам самим побывать в Москве. Прощайте. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.

10

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Москва, 14 июня [1846 г.], 2 часа пополудни.

Милый папенька! Приехавши в Москву, направили мы путь свой прямо к Григорию Степановичу Клиэнтову и попросились у него жить. Это капля в каплю вылитый Моисей, бывший епископ Саратовский: шутит, смеется, несмотря на то, что мы ужасно

16

стеснили его, что страшится боли своей в груди — не за себя, а за детей своих. На извозчика вышло до Москвы 240 рублей, так что в остатке 40 только; он едет в день по 50 верст, маменька должны содержать его тройку лошадей, овес полтора рубля мера, поэтому выходит на них в сутки 6 или 7 рублей, а к Петербургу все еще дороже. Проехали бы 700 верст мы с ним 14 дней, да в Москве день, к Троице день, оттуда день, там два, всего вышло бы 20 дней, выйти должно бы по расчету 140 р. на лошадей, по крайней мере на него рублей 10 или 20, на дорожные расходы рубля по два (обедать — за комнату плати двугривенный, ночевать — другой), в постоялых дворах гадость, мерзость, пьянство, и все-таки на эту пресквернейшую дорогу вышло бы не менее 150 рубл., наших, следов., денег зашло бы за извозчика рублей 130 (за шоссе еще 20) да сверх того еще неудовольствия с извозчиком, от которых маменька плакали раза по три в день: он, каналья, нарочно грубит, ни в чем не слушается, почти ругает маменьку; поэтому решились бросить его и бросили, полюбовно согласившись оставить у него забранные деньги, и наняли дилижанс.

![]() Si vis, alias etiam causas tibi adduco: A

perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum

quoque pectus et

totum

corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre

dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae

omnia in diligenti locum habere non possunt*.

Si vis, alias etiam causas tibi adduco: A

perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum

quoque pectus et

totum

corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre

dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae

omnia in diligenti locum habere non possunt*.

Итак, мы завтра (15-го суббота) едем в дилижансе, чрез трое суток, 18-го (которого и выехали из Саратова), во вторник, будем в Петербург. Весь проезд с пищею и проч. и проч. станет в 500 рубл.

Прощайте пока, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Москва, июня 15 [1846 г.] (суббота) 8 час. утра.

Милый папенька! В четыре часа пополудни мы отправляемся. Ныне в университете здешнем акт. Начало хоть и назначено в 11 часов, но будет в час; едва ли мне удастся побывать на нем: время не дозволяет. Университет с полверсты от того дома, где мы остановились; проходя отсюда в Кремль или к Иверской, проходишь мимо его. У Иверской, когда ни заходи, всегда толпа народу; нет времени, чтобы не было там 20 человек, хотя каждый проводит там только несколько секунд: перекрестится, поклонится, приложится и назад; все идущие и едущие мимо или по близлежащим улицам непременно заходят; каждый день перебывает не [менее] 3 тысячи человек. Прощайте пока, милый папенька. Сын Ваш Николай.

Деньги Михаила Ивановича и два письма Ваши других получили из почтамта; других посылок нет? Да и не нужно.

Милые мои сестрицы Любинька, Варинька и Евгеньичка!

Бывавши в почтамте, каждый раз проходил я по знаменитому Кузнецкому Мосту; странное дело, моста так, как нарочно, нигде и близко и в духах не бывало. Не шутя. Жители не знают, что отвечать, когда спросишь, почему же это место называется Кузн. Мостом, когда тут вовсе нет моста. Снаружи магазины великолепны, а внутри уже не знаю: не был. В Москве очень мало деревянного строения. Особенную прелесть придают городу бульвары. Одна линия улицы вдруг вдается сажен на двадцать или больше, и до линии вытянут бульвар в один ряд на версту и больше; уже не чета нашего: густота дерев удивительна. Воду мы пьем, какой в Саратове не приводил еще бог: громовую, проведенную из Мытищева; чистота и приятность вкуса и мягкость ее удивительны. Привыкшие к ней жители не могут пить чаю с москворецкою водою, хотя и она очень хороша. Прощайте, желаю вам побывать в Москве не на три дня, как мы, а на три месяца и с 30 000 денег в кармане, своих, разумеется, и целую вас. Поцелуйте за меня ручку у бабеньки.

Брат ваш Николай Ч.

Милый брат Саша! Что же ты ничего не пишешь? Гимназии здешней я не видал, а гимназистов нескольких видал — по виду все такие миленькие и хорошень[ки]е, не знаю, что на деле. Студенты универ. составляют, кажется, половину народонаселения: до того часто мелькают их голубые воротники: не пройдешь 20 сажен, не увидевши хоть одного, и это еще большая половина разъехалась. Ну что, ведь у вас начались уже каникулы? Едешь ли в Аткарск? Так поклонись ему от меня и скажи, что очень многие села по дороге лучше его. Эх, брат, некогда, а то много бы можно написать. Я все как-то не мог свыкнуться с мыслью, что мы в Москве. Чудно кажется. Народ здесь в физическом отношении гораздо лучше саратовского: выше, стройнее, здоровее: почти у всех краска в лице (это относится к низшему и среднему классу: высшего еще не приводилось видеть). Кажется, лучше и в нравственном отношении. Здесь съестные припасы дороже вдвое и втрое противу Саратова. Поэтому, если мало денег, как у нас, так лучше жить там, но если пять, семь тысяч дохода, то нет никакого сравнения: в Саратове и на 30 000 нельзя иметь таких удобств жизни, как здесь на 10, не говоря уже об умственных наслаждениях: народ здесь весь несравненно образованнее саратовского, но образованность эта имеет, кажется, очень мало дурных следствий, а почти все одни хорошие, наоборот против того, что говорят о Париже например. Прощай, милый друг мой, да смотри, писать! Целую тебя. Брат твой Николай Ч.

18

11

Г. И. ЧЕРНАШЕВСКОМУ

[19 июня 1846 г., 2 часа пополудни.]

Милый папенька! Решительно некогда ничего более писать к Вам, кроме того, что мы живы и здоровы и теперь до смерти рады своему приезду в Петербург и тому, что нашли Александра Федоровича, который так очень радушно нас принял. Он Вам кланяется. Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

12

РОДНЫМ

СПБ., 21 июня 1846 г.

Милый папенька! Приехавши в Петербург рано утром 19 числа (среда), мы, как город проснулся, отправились искать Александра Федоровича; нашли скоро его квартиру, но не застали его дома; но дождались и с его помощью нашли квартиру, где теперь живем; слава богу, живы и благополучны.

На Невском проспекте (он недалеко от нас), кажется, в каждом доме по книжному магазину; серьезно: я не проходил и 3-ей доли его, а видел, по крайней мере, 20 или 30 их; да сколько еще пропустил мимо глаз!

Пустое говорят, что в Петербурге дурен климат: конечно, не Италия, но все хорош.

Об университете, экзаменах, приготовлении и проч. все собираю сведения; пока они благоприятны. Приготовление из истории я кончил дорогою.

Исакиевский собор еще внутри не кончен, а снаружи совсем, и главы или, лучше, глава (одна только большая) вызолочены уже чрез огонь: прелесть! Он господствует над всем окружающим его огромным строением: из нашего окна вид как раз на него. Памятник Петру I прямо против него. Этот грех похвалить.

Жить здесь и, особенно, учиться, превосходно; только надобно немного осмотреться. Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь.

Серьезного теперь о себе я не могу написать еще ничего, но в среду или особенно в будущую субботу надеюсь. Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей.

Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай.

Сейчас получены ваши письма к Александру Федоровичу и к нам.

Милые сестрицы мои! Когда у меня будет 50 000 годового дохода (это время, кажется, довольно близко), тогда квартира наша будет превыгодная для вас (ведь вы приедете в таком случае сюда?), она в двух шагах от Английского магазина. Невский

2*

19

тоже недалеко, и мы будем с вами прогуливаться там каждый день с 2 часов вечера до 4; в это время на нем прохода нет от гуляющих, как за 50 лет, говорят, не было хода судам по Волге от множества рыбы. Мы живы и очень здоровы. Прощайте, целую вас. Ужасно некогда. Брат ваш

Николай Ч.

Милый Саша! А ты все-таки ничего не пишешь. Что ты в классе был, когда писали письмо, это не оправданье. Ведь ты должен знать, что почта отходит утром, когда ты в классе должен быть, и потому тебе надобно приготовить письмо с вечера. Смотри, чтобы вперед этого не было. А то, знаешь, ведь мы, петербуржцы, управляем вами, провинциалами: теперь ты у меня совершенно в руках, что хочу, то и сделаю с тобою. Брат твой

Николай Ч.

13

РОДНЫМ

СПБ. 28 июня 1846 г., пятница.

Милый папенька! Живем мы здесь, слава богу, живы и благополучны. Квартира наша саженях в осьмидесяти от Александр Федоровичевой. Александр Федорович очень много оказал и оказывает нам услуг: мне достал он нужные математические книги; приготовление из математики идет гораздо легче и скорее, нежели я думал: если бы заниматься им часов 10 в день, то в 5 суток я кончил бы его. Но и теперь 11̸2 недели слишком довольно. Рука моя еще неровнее обыкновенного, как оттого, что я, кроме писем, ничего не пишу (это очень полезно для меня, как я чувствую), так и оттого, что стол наш, исправляющий должность письменного, немного стеня и трясыйся (Саша может спросить хоть у Николая Гавриловича, не может ли и теперь на свете быть потомков Каина, хоть по женской линии; в таком случае сильное подозрение, не из них ли кто его делал: ведь сам Каин столярничеством не занимался, так нечего и клепать его).

О том, что слышали маменька, что в университет не принимают некончивших в семинарии курса, нечего вам беспокоиться: Олимп Яковлевич Рождественский сам нарочно за этим ходил к ректору университета, когда маменька, видевшись с ним у Колеровых, сказали ему свое сомнение, и ректор сказал ему, что это вздор, что даже и самое то, хорош или нет аттестат семинарский, не имеет влияния. Олимп Яковлевич 9 июля едет в Саратов, хотел быть там у Вас: кто много говорит, у того, кажется, всегда сердце доброе.

Когда Вы получите это письмо, мы будем знать Петербург лучше коренных его жителей: в неделю узнал я, кажется, почти столько же его, сколько знал Саратов, т. е. прохожу мимо своей квартиры не чаще того, как проходил в забывчивости мимо своих ворот в Саратове.

20

Погода здесь не слишком уже ужасна, не целые сутки и день и ночь идет дождь; ну что на него никто не обращает внимания, это правда; да, серьезно говоря, и не стоит он того, грязи нет, если моросит, то не замочит вас, все равно, что туман, а если пойдет крупный, то сейчас спрячешься под подъезд (ворот в самом городе и не увидишь), прождешь много пять минут, и он уже прошел, и ты пойдешь, как ни в чем не бывало. Солнце светит так же часто, как и в Саратове. Ночей почти нет. Без свечи нельзя читать много три часа.

Исакиевский собор отделывается внутри; снаружи кончен уже, и главы вызолочены через огонь, так и светят на солнышке; странно и прекрасно отражение солнца в маленьких его главах: оно так же дрожит, как свет звезд или свечи, когда издалека смотреть на нее. Собор этот очень высок: куполов других церквей не видно, а его купол почти отовсюду.

В деньгах, кажется, у нас надобно быть изобилию: против нас из окон в окна отделения банка, а в двух шагах направо и самый банк.

Казанский собор, где чаще всего мы бываем, великолепен; к нему ведет с Невского такая же колоннада полукругом, как, помнится, в «Живоп. обозрении» у храма Петра в Риме. Перед нею стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли (Кутузов погребен в Каз[анском] соборе; беспрестанно молится народ у того места, под которым лежит он; надобно сказать, что Каз[анский] собор запирают только в 10 часов вечера, а весь день он отворен). Ну, признаюсь, они довольно оправдывают насмешливые стихи и анекдоты про них; вообще статуи не произвели на нас благоприятного впечатления. Памятник Александру один только мне понравился. Казанский собор несравненно ниже и меньше Исакиевского, но от западных дверей до амвона больше 30 сажен (он расположен крестом). 500 человек стоят, а незаметно их: думаешь, что нет в церкви никого почти, и только по окончании службы увидишь по тому, как долго выходит народ в огромные двери, что его было очень много. Стены вполовину покрыты знаменами. Поют здесь прекрасно. Напев, впрочем, отличается довольно много от саратовского и кажется мне хуже.

Письмо и книги Ваши получены Александром Федоровичем.

Где прикажете Вы оставаться мне жить, когда уедут маменька? Жить с Александром Федоровичем будет стоить, как мы рассчитывали, на настоящей его квартире, когда мы возьмем еще другую комнату, не дороже 60 рублей в месяц; зато квартира его прекрасная. Его хозяин имеет в семействе только жену и сына лет 14. Он приехал года два или три из Франции, где жил до того времени; жена его, по словам Ал. Ф., еще почти не говорит по-русски, да и сын плохо-таки. Главные пред другими квартирами удобства те, что выучишься говорить по-французски так, не теряя ни денег, ни времени, и что еще, кажется, лучше,

21

жить мы будем тогда почти одни: жена француза этого живет гувернанткою или компаньонкою у одного здешнего протоиерея и бывает дома только с 4 часов вечера субботы по 8 утра понедельника, 11̸2 суток во всю неделю. Сам Аллез (фамилия Ал. Ф-ва хозяина) дает уроки и потому уходит в 10 часов утра и приходит в 10 вечера. (Здесь и ложатся, и встают часом или 11̸2 позднее саратовского), так что дома-то живет собственно один сын. Алекс. Ф. стоит не на хозяйском столе и чаю, а чай у него свой, а кушанья берет он у кухмистера (прислуга, разумеется, хозяйская). Теперь они с товарищем платят 35 в месяц за квартиру. Ал. Фед. говорит, что такую спокойную и удобную квартиру найти очень трудно; и точно, сколько мы сами смотрели, и другие говорят, очень, очень трудно. Хорошо ли жить в университете, этого мы еще не знаем.

Прощайте, милый папенька. Будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Милая бабенька! Мы, слава богу, здоровы. Погода у нас в Петербурге хорошая и по-саратовскому, не то, что уже по-здешнему. Третьего дня мы видели митрополита: мы шли по улице, а он ехал навстречу нам [в] карете; сидит и благословляет народ. Но царской фамилии пока мы еще не видали: она вся в Петергофе (25 верст от Петербурга). Там у них готовится свадьба: Ольга Николаевна выходит замуж, обручение уже было.

Видели мы и паровоз; идет он не так уже быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже. Нева река чудесная, по крайней мере в полверсты; этак, как до косы от Женского монастыря. Вода чудесная, какой в Саратове нет: так чиста, что дно видно сажени на полторы. Самая река и проведенные по улицам каналы обделаны гранитною чудеснейшею набережною; потом на ней чугунная решетка в аршин. Спуски со ступенями, все гранитное. Купаться в реке не позволяют, а если угодно, то купайся в купальне. Колодезей что-то не видно, да и не нужно: везде есть вблизи каналы из реки.

Прощайте, милая бабенька, желаю Вам здоровья и целую Вашу ручку. Внук Ваш Николай Чернышевский.

Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка! Как скоро у нас с Сашею будет по 50 000 дохода (а это будет очень скоро, уверяю вас: здесь денег куры не клюют), так вы будете жить с нами здесь: это будет прелесть; ну, а до тех пор, говори по волку, да говори и на волка: и прелестно, и нет. Конечно, это зависит от того, как будешь смотреть на вещи; но я боюсь, что вы будете смотреть с самой положительной точки зрения. С 50 000 здесь все прекрасно, а без них и то и се, хоть движение, напр., т. е. перемена места (говорю философским языком): кареты здесь ныне пошли на лежачих рессорах; не знаю, есть ли они в Саратове? Невысоки, никогда не могут опрокинуться.

22

легки и так спокойны, не тряски (протрясшись 21 день с Савельем Димитриевичем на долгих, я ныне всегда обращаю прежде всего внимание на то, тряско или нет будет ехать; обожжешься на молоке, станешь дуть на воду), что хоть пиши в ней путевые впечатления (это слово принимайте в переносном, а не в материальном смысле: физических впечатлений, каких мы натерпелись на долгих и следы которых остаются еще-таки у нас на боках, тут быть не может); ну, а ходить пешком, конечно, с одной стороны, смотреть на это прекрасно (я всегда и захожу на эту сторону, когда хочу смотреть): моцион здесь необходим, грязи не может быть, идешь по одному пути с такими прелестными людьми, что смотрел бы, везде, куда ни взглянешь, продается чего душе угодно; ну, а с другой, не так-то: тротуары каменные, жестко, переходя через улицу, повывихаешь ноги по неровно набитым камням мостовой, что ни говори, а 15 верст, которые почти каждый день приведется сделать, уже слишком, кажется, для моциона; прекрасные лица все, с позволения сказать, разбиты ногами, как наша черная лошадь: с ужасом смотришь на их ковылянья и ждешь и себе подобного хроманья на обе плесны в будущем; из прелестных вещей (напр., для меня книг, для вас платьев и шляпок и проч.) купить почти ни одной нехватает денег (если б хватало, то и не пошел бы пешком) и тому подобные мрачные вещи и мысли. Не знаю, сможете ли вы отбиться от них, как я; если сможете, так нечего медлить: скачите сюда (только не на долгих, заклинаю вас всем святым и драгоценным для вас в мире), а если чувствуете, что не сможете, то подождите, пока у меня, как выше сказано (зри строку 1) будет 50 000 доходу; ручаюсь вам, что ждать этого недолго: стриженая девка косы не заплетет. С уверением в этом остаюсь брат ваш Николай Чернышевский, пока отставной козы барабанщик (эта должность 48 класса, по мундиру 34-го, а по пенсии 1-го).

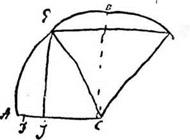

Милый друг мой и брат мой Саша. Эх, брат, признаюсь тебе, дали мне тут орех, сижу одиннадцать недель и 3 дня и не раскушу его; не поможешь ли уж хоть ты, а то приведется, видно, к[ак] Илье Муромцу, сидеть мне добру молодцу сиднем 30 лет: я дал себе слово не сходить со стула, пока не решу этой задачи, да что-то не дается; помоги хоть ты, только на тебя и надежда на одного. Вот она.

![]() Квадрат

всякой стороны во всяком треугольнике равен сумме квадратов двух других сторон,

т. е.

Квадрат

всякой стороны во всяком треугольнике равен сумме квадратов двух других сторон,

т. е.

или как хочешь черти, хоть лучше этого (это и нетрудно), а все

АВ2 = АС2 + ВС2; АС2 = АВ2 + ВС2; ВС2 = АВ2 + АС2.

23

Вот тебе и доказательство, как мне передали. Учили вы или нет Пифагорову теорему? Если не учили, то вот она.

В

прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т.

е.

В

прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т.

е.

(чертить пером неловко) положим, что угол

при А острый; будет:  ВС2 = АВ2 + АС2.

ВС2 = АВ2 + АС2.

Доказательство можешь видеть хоть у Лежандра, найди такую фигуру

Ну так вот, с помощью ее они, канальи, и доказывают это. Возьмем какой-нибудь ∆ АСВ. ∆ АCD прямоуг. будет, АС гипотенуза, AD и CD катеты

будет квадрат

каждой стороны его равен сумме квадратов двух других сторон; во-1-х хоть АС2 = АВ2 + ВС2. В

самом деле опустим

перпендикуляр на ВА: будет по

Пифагоровой теореме:

будет квадрат

каждой стороны его равен сумме квадратов двух других сторон; во-1-х хоть АС2 = АВ2 + ВС2. В

самом деле опустим

перпендикуляр на ВА: будет по

Пифагоровой теореме:

АС2 = АD2 + СD2 (I).

Но по ней же будет в ∆ прямоугольном BCD (ВС гипот.) ВС2 = СD2 + ВD2, следов. СD2 = ВC2 — ВD2.

Поставим в уравнение (I) вместо CD2 то, чему равно оно ВС2 — BD2 будет: АС2 — AD2 + ВС2 — BD2 (II).

Итак, АС2 — ВС2 = AD2 — BD2 (III).

Но АD = АВ + BD, след. AD2 — BD2 — АВ2.

Подстановляя в ур. (III) вм. AD2 — BD2 равную ему АВ 2, будем иметь АС2 — ВС2 = АВ2.

Перенося ВС2 на конец АС2 = АВ2 + ВС2.

Итак, точно квадрат АC равен квадрату других двух сторон. Bo-2-x хоть ВС2 = АВ2 + АС2.

Опустим опять ^ CD, будет опять по Пиф. т. ВС2 = ВD2 + СD2 (I)

(∆ BCD прямоуг., угол D прямой, ВС гипотенуза).

24

Но по ней же в другом прямоуг. ∆ ACD гипотен.

АС2 = AD2 + CD2, поэтому СD2 = АC2 — AD2. Поэтому из урока (I) выйдет:

BС2 = ВD2 + AС2 — AD2 (II).

Но по строению АВ + BD = AD, след. AD2 — АB2 — BD2 = 0 след — BD2 + AD2 = — АВ2 или по перенес. — АВ 2 ║ — BD2 + AD2 + АВ2 = 0.

Вставляем это в ур. (II), выйдет:

ВC2 = BD2 + AС2 — AD2 — BD2 + AD2 + АВ2 — 0 или

ВС2 = BD2 — ̸ 2 — / 2 + / 2 + АС2 + AB2 = АС2 + AB2.

Только я не вижу, где второе, что-то плохо клеится, должно быть, переврали, но первого я не могу разрешить; а должно быть, тут где-нибудь обман; открыв его, ты много обяжешь любящего тебя брата твоего Николая Чернышевского.

14

РОДНЫМ

СПБ. 6 июля (суббота) [1846 г.]

Милый папенька! Слава богу, мы здоровы.

Карта из Лихтенбергова атласа получена с почты Алекс. Федоровичем. Получивши ее, я отнес Шмицдорфу 65 коп. сер.; в получении их выдали расписку, хоть я вовсе и не думал о ней. Книжная лавка его из немецких здесь, кажется, первая, но библиотека для чтения не стоит того, чтобы подписываться: одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы; серьезных книг очень немного в каталоге, который я нарочно просматривал с большим вниманием: ищешь той, другой серьезной книги европейской славы: нет почти ни одной; нет даже ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Ранке, ни Раумера, нет ничего; о существовании их библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашел я из истории и философии, что несколько сочинений (а не полное собрание их) Гердера и автобиографию Стеффенса, отрывки из которой были в «Москвитянине». Но что касается до беллетристики, то она действительно должна быть богата: в ней тысяч 13 томов. Условия подписки: если брать домой по 4 тома, то 9 рубл. сер. в год, а если по 6 томов, то 12 рубл. и залога, кажется, рубл. 9 или 10. Не знаю, не хороша ли разве библиотека у Беллизара: я у него еще не был; надобно сходить и посмотреть каталог. А хорошо бы ходить к Шмицдорфу: ближе, чем от нас (в Саратове) до почтовой конторы. Впрочем, и Публичная библиотека недалеко: версты не будет, ближе чем от нас до семинарии. Но она, кажется, закрывается на вакационное время, когда никого здесь нет: Краевский, напр., издатель «Отеч. записок», на даче, Сенковский в Москве, одним словом, все в раз-

25

броде. По крайней мере, я раз 5 хотел итти в Публ. библиотеку за билетом, но каждый раз находил ее запертою. Здание прекрасное, но не замечательное особенно ничем.

Был в книжной лавке Грефа: она на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади (на этой площади Зимний дворец, Адмиралтейство, Исакиевский собор, Синод и Сенат, памятник Петру. От нее, как от центра, идут главные улицы, она у Невы). Из русских книжных магазинов здесь лучший Ольхина (там контора «Библиотеки для чтения»), Смирдина, Ратькова (тут контора «Отеч. Записок»). Лучшая типография здесь из частных должна быть Эд. Праца. Все книжные магазины недалеко от нашей квартиры.

Кажется, целая половина Петербурга гранитная. Собор Исакиевский, нечего сказать, чудесный. Жалко только, что здесь церкви все без колоколен таких, как у нас в Саратове; не знаю, не допускает ли строить их род архитектуры или дороговизна. До креста Исак., собора 46 сажен: какова же была бы колокольня!

Нева, нечего сказать, река, достойная того, чтобы стоять на ней Петербургу: довольно того, что и после Волги можно смотреть на нее, любоваться ею и удивляться широте ее. А вода, так уже нечего сказать, мы и понятия не имели в Саратове о такой воде: так чиста, что нельзя и вообразить: у нас в Саратове прочищенная сквозь уголь, и родниковая, никак не может сравниться с нею. Мосты чрез Неву на судах. Делают, кажется, и постоянный.

Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай.

Милые сестрицы мои! Ну, что вам писать о Петербурге? Скоро сами его увидите, если только захотите увидеть; это очень возможно, с 10 000 дохода, которые скоро у нас с вами будут.

В ожидании их целую вас. Брат ваш Николай Ч.

Милый братец мой Егорушка!

Здоров ли ты, милый друг мой? Есть ли у тебя теперь пуля? У нас теперь очень много можно бы иметь их: вчера я проходил мимо Арсенала: пропасть их там, огромнейшие кучи. Если будешь слушаться и сидеть дома, то тебе маменька, пожалуй, привезут пулю или хоть что другое, чего тебе хочется. Вели написать, если тебе чего хочется. Здесь ничего не дают даром, это правда, но только кроме денег: их, сколько хочешь: у каждой будки кучи, одна — золотых денег, другая серебряных, третья медных; кто сколько хочешь, столько и бери. Славно. Будь послушлив и здоров.

Прошай. Целую тебя. Брат твой Николай.

За то, что ты мне часто не писал, не пишу и я тебе теперь, Саша. Вот и знай да думай.

26

Милый папенька! Честь имею поздравить Вас со днем Вашего ангела. Дай бог Вам провесть этот наступающий год счастливо и благополучно. Дай бог Вам видеть в продолжение его одни радости. Дай бог, чтобы он и тянулся [не] слишком долго и для Вас и для меня. Может быть, по истечении его нам можно будет свидеться.

Сын Ваш Николай Ч.

15

РОДНЫМ

8 июля 1846 г. СПБ., понедельник.

Милый папенька! Олимп Яковлевич оказывает нам здесь такое расположение, какого редко можно встретить: я уже писал, что он нарочно ходил к ректору университета, чтобы вывести маменьку из сомнения насчет поступления моего, и вообще все слова его дышат таким радушием и сердечною добротою, что удивительно. Говорит так откровенно, что прелесть. Иван Петрович справедливо хвалил его и велел мне с ним познакомиться.

Маменька, слава богу, здоровы. День ото дня примиряются более и более с Петербургом, а сначала и смотреть на него не хотели.

Петербург серьезно не слишком велик. Собственно город лежит на левом береге Невы, верст 8 длины и 5 ширины. Васильевский остров застроен версты полторы и в длину, и в широту; немного поболее застроено на другом острове, повыше его, известном под именем Петербургской стороны, и только почти. Я, впрочем, далеко нигде не был, только ходил к Таврическому саду, версты 4 от нас. Дня через 4, числа 12 подам прошение. Математические книги брал для меня Александр Федорович у племянника нового саратовского губернатора. Он тоже приготовляется поступить в университет, и, если мы оба выдержим экзамен, то будем товарищами.

Ныне престол в Казанском соборе. Мы, разумеется, были там. Служил архиерей, только не знаю, какой именно. Народу было, по крайней мере, тысяч 5, и все просторно еще! Нельзя подумать, что так много, но целых два часа (11̸2 часа благовестили) шел народ туда в таком множестве, что в дверях была почти давка, хоть их пятеро. Здесь в церквах вообще очень много народу. Даже по будням в Каз. соб. бывает человек, по крайней мере, сот семь, да и в прочих церквах уже не менее, как по сту.

Учреждается компания на акциях для устройства железной дороги от Москвы до Саратова; дай бог, чтобы это сделалось поскорее. Даже маменька, увидевши машину в ходу (станция, откуда она идет, версты две от нас, подле церкви Семеновского полка, Введенской, новой и прекрасной; певчие из солдат и их детей поют напевом, схожим более, чем в других церквах, с нашим

27

саратовским), убедились, что езда эта не опасна. Довольно того, что царская фамилия из Петергофа и Павловска в Петербург и из Пет. туда всегда ездит по ней.

Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньича!

Успокойте Сашу: при наступающем выборе в Палату депутатов я употреблю все влияние свое у избирателей, чтобы склонить их к выбору кандидатов, благоприятствующих Дому Пипина и Карла Великого.

Вообразите (это за тайну): вдруг подъезжает к нашему крыльцу раззолоченная карета, выходит французская харя вся в звездах и входит к нам. Я был, к счастью ее, дома и один. «Что вам угодно?» — «Позвольте узнать, вы родственник Александра Николаевича Пыпина?» Э, брат, видим, куда подъезжаешь! — «А вам, верно, известно, что я скоро еду в Париж, и вы предлагаете себя в спутники?» Так и изменился весь в лице, несмотря на свои румяна и дипломатику. «Позвольте узнать, по собственным или нет делам вы едете?» (Это спрашивает он у меня.) «Я привык дела своих родственников считать собственными. Да, по своим». — «В таком случае французский посланник приказал просить вас к себе». — «С удовольствием бы, но не имею решительно времени. Но, если угодно, могу принять их превосходительство у себя в таком-то часу». Приедешь, брат, сам, да и не раз. Тебе меня нужно, а не мне тебя. Знает кошка, чье мясо съела. Видно, Людовик-Филипп кое-чьих прав на французский престол побаивается. За две минуты до назначенного времени, смотрю, приезжает, извиняется, рассыпается в комплиментах, просит сказать, не отнял [ли] у меня времени нужного. «Да, ваше прев., время у меня точно очень дорого теперь: чрез трое суток еду...» — «В Париж?» — «Да, и потому я просил бы вас прямо приступить к делу, приведшему вас сюда».

Переминался, переминался, все хотелось, чтоб я начал, но я будто не понимаю, о чем он хочет говорить и что ему нужно, довел-таки до того, что он принужден был прямо сказать, что Людовик-Филипп, слыша то-то и то-то о моем родственнике, предлагает ему 25 миллионов франков. «Это за что и к чему?» И так, и сяк вилял, вилял мой француз, но я прямо с ножом к горлу: за что, да и кончено. «За уступку мнимых своих прав». Ну, мнимых ли, это еще вопрос, и это решит французский народ. Если вы хотите продолжать переговоры об этом, то первым условием должно быть признание титула королевского высочества за претендентом. «Я отнесусь об этом к своему двору». Я отвечаю: «Если чрез 25 дней не будет получен ответ утвердительный и полномочие для вас переговариваться об этом, то я должен спешить в Париж, посмотреть на Пале-Ройяль и Гревскую площадь. Может быть,

28

приведется побывать и в Тюйльри. Прощайте». Чем пахнет? Эта уступчивость даром? Должно быть. В чаянии будущих благ целую вас, брат ваш Николай Ч.

16

РОДНЫМ

10 июля [1846 г.], среда.

Милый папенька! Слава богу, мы здоровы. Маменька хотят, чтобы я подал просьбу в пятницу, послезавтра, в день своего рождения. Вчера мы послали к Вам еще письмо с Олимпием Яковлевичем Рождественским; не знаю, то или это прежде дойдет до Вас. Ол[импий] Як[овлевич] служит корректором во II отделении собственной его имп. величества канцелярии, получает с наградными тысячи полторы рубл. сер. в год жалованья; место видное, спокойное и независимое.

Публичная библиотека на каникулярное время закрывается; когда откроется она, 1 августа или 1 сентября, пока я еще не знаю. У Беллизара быть было еще некогда. Да и неприятно расхаживать теперь без нужды: жары такие же ужасные, как в Саратове: смерть!

Вчера познакомились мы с братом секретаря Виноградова: я застал его у Алекс. Феод., и потом мы все отправились к нам, отрекомендовать его маменьке. Его цветущее лицо порадовало маменьку: они понемногу уверяются, что и в Петербурге можно жить здорову и, пожалуй, растолстеть.

Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай.

Милые сестрицы мои Любинька и Варинька! Вчера мы получили письмо, в котором вы извещаете нас, что тетенька уехали и увезли Сашиньку, Егорушку и Евгеньичку. Да, просите папеньку продолжать адресовать письма в квартиру Алекс. Федоровича прямо, а не в университет: это лишняя ходьба и только.

Писал ли я вам о том, какое впечатление произвел на меня Петербург, не помню — решительно никакого. Как воображали себе город с огромными домами, так и есть, только и всего. Пока мы еще нигде не были в окрестностях; ныне или завтра гулянье на Елагином (от нас верст 8), вечером будет удивительнейшая иллюминация и давка. Там будет кататься и царская фамилия; мы там едва ли будем, хоть за неделю и уговаривались итти туда. То-то и дурно, что маменька, если там не будут, пожалуй, и не увидят царской фамилии: после гулянья она вся, говорят, разъезжается: государыня отправляется в Крым, государь за границу.

Маменька идут к. обедне и потому не успели ничего написать, да по-настоящему пока еще и нечего написать. Впрочем, может быть, успеют еще воротиться от обедни. На этот случай оставляю для них место и прощаюсь с вами. Брат ваш Николай Ч.

29

17

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

13 июля 1846 г.

Милый папенька! Пишем это письмо в день Вашего ангела, пришедши от обедни. Поздравляю Вас с ним и целую Вашу ручку.

Вчера я подал просьбу о принятии в университет. Принял ее какой-то седенький старичок в партикулярном сюртуке, в присутствии, стоя у окна, заваленного сейчас принятыми им просьбами. В петлице какой-то орденок. Должно быть, ректор. В программе не велено уволенным из дух[овного] зв[ания] прилагать аттестат, а одно свидетельство об увольнении. Я понес и его на всякий случай. Спрашиваю его, не нужно ли аттестата. «Не нужно, но приложить не мешает». Я подал ему. Прочитавши, он сказал, что лучше приложить и его. Я и приложил аттестат свой.

Ал. Феод. уехал дней на пять на дачу к товарищам, на радостях, что ему вывернулась свободная от дел неделя.

Узнать, когда будет назначен экзамен, велели приходить 22[-го] числа. Университет недалеко от Исакиевского моста.

Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай Чернышевский.

18

РОДНЫМ

[16 июля 1846 г.]

Милый папенька! Мы, слава богу, здоровы.

Александр Феодорович просит Вас, милый папенька, передать Петру Феодоровичу его совет, чтобы он не спешил решением и ни на что не решался бы без Вашего и его совета; пусть, говорит Ал. Феод., он проживет вакацию так еще, хоть в Вязовке; и он, и я между тем можем лучше обдумать; торопиться не к чему: еще успеет. Алекс. Феод. не видит причины, почему бы не итти ему в учителя: разве уже архиерей не даст ему хорошего места в учителях. Он (Ал. Ф.) не может еще привыкнуть к мысли, чтобы ему выходить сию минуту в светскую службу. Решительно будет он писать Петру Ф. сам, когда П. Ф. пришлет ему уведомление, студентом ли кончил он курс, и прочее, и прочее, о своем положении и надеждах своих. Ал. Ф. просит Вас ему сказать, чтобы он скорее писал ему об этом.

Прощайте, милый папенька. Когда Вы получите это письмо, уже начнется экзамен. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

Милые сестрицы мои Любинька и Варинька! И некогда и негде ничего писать вам, да и нечего: вздору, конечно, можно написать пропасть, да что толку? Прощайте, целую вас, и больше ничего. Брат ваш Николай Ч.

30

19

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

20 июля, час [1846 г.]

Милый папенька! В половине первого ныне узнали мы, что экзамен назначен 2 авг. (это объявлено в здешних ведомостях), и желающие поступить могут приходить в унив., чтоб узнать дальнейшие подробности. Спешим сообщить это Вам. Ныне прием кончается в 2 часа. Поэтому некогда писать ничего больше. Надобно спешить, чтоб поспеть. Чем дальше отложено, тем лучше можно приготовиться. Все, как нарочно, устраивается так, как мне нужно бы и хотелось бы.

О квартире, о том, как и когда и в каком случае полезно и в каком случае вредно итти к проф., это напишем после. Теперь скоро и не найдешь их: они на дачах все. Если итти, так пред самым началом экз. Нужно это или нет, увидим. Это решат обстоятельства, т. е. начало экзамена. Некогда совершенно писать, прощайте, целую Вашу ручку, милый папенька. Сын Ваш Николай.

20

РОДНЫМ

Пятница, 26 июля [1846 г.] 7 ч. веч.

Милый папенька! Ныне утром был я в университете, узнать о экзамене покороче и побольше. Экзамен начнется 2 августа, будет продолжаться до 14 августа. Так поздно и растянут он в первый раз еще. Мне приходится быть в 3 комиссии. Экзаменующихся разделят на 3 партии, по порядку букв алфавита, с которых начинаются их фамилии. Ныне от А до И в 1-м отделе, от К до П в 2, от Р до Я в 3-ем; в числе этих и я. Эти отделы называются комиссиями. И предметы, из которых экзаменуют, тоже делят на 3 отдела; ныне так: 1 отдел: русская словесность и языки; 2: закон божий, логика, история и география; 3: математика и физика. Все три комиссии держат экз. в одно время, каждая из особого отдела наук. Первой комиссии прежде всего держать экз. из наук 1 отдела, 2-ой комиссии из 2-го, 3 из 3-го. Потом 1-я держит из 2-го, 2-я из 3-го, 3-я из 1-го. Наконец 1-я держит из 3 отдела, 2 из 1-го, 3-я из 2-го. Дни экзаменов назначены 2-го, 7-го и 12-го авг[уста], с 9 до 2 часов; итак, той комиссии, в которой буду я держать экзамен: 2-го авг. из математики и физики, 7-го из словесности и языков, 12-го из зак. б., логики, истории и географии.

В среду мы были у Райковского, маменька прежде отправились к нему одни, потом он велел им прийти со мною. Хорошо это или худо они сделали, покажут последствия. Но, кажется,

31

этого точно было не нужно делать. Впрочем, принял ничего, хорошо.

Ныне получили мы Ваше письмо от 16 июля. Александр Феодорович очень благодарен Вам, милый папенька, за сообщение о том, как кончил курс Петр Феодорович.

К профессорам, кажется, не должно итти: сам Райковский (законоучитель) и не намекнул на это; да я думаю и незачем и не нужно, если б и можно. Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственно-нищего, идя рассказывать, как ехали 1 500 верст мы при недостаточном состоянии и прочее. Как ни думай, а какое тут можно произвести впечатление, кроме худого. Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь христа-ради принять себя, да вопрос еще, нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна? Если дело могло б и без нее обойтись? А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так и пойдешь на все 4 года с титулом: «Дурак, да 1 500 верст ехал: нельзя же!» Так и останешься век дураком из-за тысячи пятисот верст. А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно — это уже известно. Маменька, впрочем, довольны, что были у Райковского.

Мы теперь, слава богу, здоровы. Я был бы очень весел, если б не маленькая забота о том, что будет. Впрочем, я и так весел. По крайней мере, веселее, чем дома был. Бог знает, покуда все именно так располагается, как хотелось бы.

Да, чуть было не позабыл! С нового учебного года в университете не будет жить никого. Тем, которые были до сих пор на казенном, будут давать рублей сот пять (верно, еще не узнали мы сколько) стипендии или вроде этого. Поэтому о житье в унив. со взносом, а не на квартире, нечего и думать. Это сказал Райковский. Не верить невозможно. Чья эта реформа, министра или Пушкина, я не знаю. По духу, кажется, Уварова. Ему дали графа. Студенты, почти все его удивительно любящие, радовались этому донельзя. Если б, говорит один, мне самому дали генерала, или даже графа же, я, кажется, не был [бы] рад столько.

Библиотека публичная открывается с 1 авг. Ныне слышал я, что туда чем-то (вроде, должно быть, помощника директора) поступает князь Одоевский, наш известный писатель, до сих пор служивший в II отделении собств. е. и. в. канцелярии, где служит Олимп Яковлевич (он, я думаю, приехал давно уже?).

Вы велите писать о людях. Мы их мало видели; сколько видели, все такие же, как в Саратове. Ни одного людоеда еще не попадалось. Тоже и ангелов во плоти, должно быть, так же, как в Саратове, наперечет: раз, да и обсчитался. Один человек (почти старик), с которым я с одним здесь имел не дела, а что-то вроде начатия разговора или знакомства в книжном магазине, мне удивительно понравился. Больше, кроме Василия Степановича, кото-

32

рый, несмотря на предубеждение мое, мне тоже понравился, Олимп Яковлевич, тоже понравившийся мне (это, должно быть, добряк в глубине сердца, но с порядочным запасом, не знаю, как сказать, суетности или тщеславия, что ли), не здешний, а саратовский. Только и видел я здесь людей.

Теперь

хочу и нет итти к Беллизару; кажется, теперь некогда; уже по окончании

экзамена, если будет нужно. Его книжный магазин, как и все книж. магазины и

Публичная библиотека, недалеко от нас, версты не будет. Все книжные магазины

сбиты между началом Невского и Аничковым мостом (верста, может быть) на

Невском; только Шмицдорф, просивший Вас продолжать адресоваться к нему,

забился, не знаю зачем, в Мещанскую, где ни одного магазина, ни одной лавки, ни

одной вывески. Должно быть, с немецкою аккуратностью расчел, что дешевле.

Вообще здесь лучшие магазины не в Гостином дворе, а в частных домах. Поэтому в

Гостином дворе только из хороших книжных лавок Исакова (французская,

прекрасная) и Свешникова. Вот как живем мы к Невскому и книжн. лавк.:

Теперь

хочу и нет итти к Беллизару; кажется, теперь некогда; уже по окончании

экзамена, если будет нужно. Его книжный магазин, как и все книж. магазины и

Публичная библиотека, недалеко от нас, версты не будет. Все книжные магазины

сбиты между началом Невского и Аничковым мостом (верста, может быть) на

Невском; только Шмицдорф, просивший Вас продолжать адресоваться к нему,

забился, не знаю зачем, в Мещанскую, где ни одного магазина, ни одной лавки, ни

одной вывески. Должно быть, с немецкою аккуратностью расчел, что дешевле.

Вообще здесь лучшие магазины не в Гостином дворе, а в частных домах. Поэтому в

Гостином дворе только из хороших книжных лавок Исакова (французская,

прекрасная) и Свешникова. Вот как живем мы к Невскому и книжн. лавк.:

а) Казанский собор, великолепнейший, невероятный

b) Наша квартира

c) Гостиный двор

d) Публ. Библиотека

e) Лавка Грефа (ученая)

m) Беллизара

n) Лавки Смирдина и Иванова

о) Лавка Ратькова

v) Ольхина (близко)

Да, лавка Ольхина дальше немного, сажен сто, против Аничкина (пустого) дворца.

Книги Саше, которые нужны для 5 класса (что перейдет он, про это говорить нечего), Среднюю историю Смарагдова и еще там не вспомню, может быть, есть, привезут маменька назад; ведь они к сентябрю воротятся, а раньше и не кончится в гимназии экзамен. Мне их здесь не нужно будет.

Прощайте? милый папенька; целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай.

Милые сестрицы мои Любинька и Варинька!

Нет, вам в Петербург ехать без того, чтобы проживать здесь тысяч 5 или 6 в год, не годится. На эти деньги, на 6 тысяч и то здесь семейством надобно жить так же, как в Саратове на 1 500

3 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV

33

или меньше. Другое дело, если тысяч сто дохода, здесь жить гораздо дешевле, чем в Саратове. Мне, конечно, не то: главный расход на пищу, а одному ее немного нужно. Если вы приедете в Петербург годами четырьмя или пятью позже, это лучше для вас же: Петербург становится год от году великолепнее. При нынешнем государе особенно много строят. Через Неву делают великолепный постоянный мост: быки (их 7) и арки будут гранитные. Несколько быков уже выведено: удивительно, говорят. Колонны Каз. Собора, например, из гранита, огромные, из одного куска, разумеется; иностранцы не хотели верить, что это из камня: думали, обклеены бумагою и подделаны, а теперь пришлось верить, когда на их глазах обделывают колонны для Исакиевского собора, еще вдвое больше. Знаете, во Франции с год только и слов и шуму и крику на всю Европу было о[б] ужасной величине, колоссальности Лукзорского обелиска, который привезли в 30-х годах в Париж; а колонны Исак. соб. много выше его; тот из нескольких кусков, а эти цельные. Потом года два собирались этот обелиск ставить, шуму и крику было еще больше, когда, наконец, поставили такой колосс; а исак. колонны по крайней мере вдвое тяжеле его. Да поставлены еще и около купола, сажен на 18 от земли! И кажутся премаленькими: кругом купола дюжины две или три, в портиках тоже, в церкви самой еще, всех чуть ли не до сотни. А Париж носился года три с обелиском, который в подметки ни одной не годится ни по величине, ни по красоте камня и отделки. Поставить его на землю — это чудо механики, а поставить на 18 или 20 сажен от земли несколько десятков колонн, перед которыми он кажется именно иголкой (один обелиск зовут игла Клеопатры), об этом здесь и ни слова не сказали! Тогда-то приезжайте, когда кончат Исак. собор (на него каждый год отпускают по миллиону), и полюбуйтесь! Его купол повыше Ивана Великого сажени на три. А легок, удивительно легок! Уморительно, как мелки кажутся люди между огромными здешними зданиями! Улица, напр., сажен двадцать или тридцать, а по виду не больше шести сажен шириною. Площадь маленькая, а идешь, идешь, да [со]скучишься. Дом огромный, а кажется вовсе не велик. Впрочем, Петербург не слишком велик. Прощайте, милые сестрицы. Целую вас. Брат ваш

Николай.

21

РОДНЫМ

2 авг. [1846 г.] 7 час. веч.

Милый папенька! Ныне, как Вы и должны знать, начался экзамен нашей комиссии, первый из физики и математики. Я держал ныне из физики и, кажется, хорошо: Ленц остался доволен, сказал «очень хорошо», спросил, где я воспитывался. Он человек пожилых лет, но еще не седой, и здоровый и свежий. Завтра, бог даст,

34

буду держать из математики; не знаю, успею ли написать Вам о следствиях: прием до 2 часов, едва ли успею до этого времени кончить. Ныне начался экз. в 9 часов, чрез минуту пришел попечитель и ректор. Экзаменовали четыре профессора вдруг, на 3 столах. Ленц экзаменовал на среднем, как председатель комиссии. Когда пришли ректор и попечитель, сели за этим же столом, но справа от Ленца, а Ленц остался на первых креслах. Налево, подле его кресел, кресла для экзаменующегося. При попечителе вызывали по порядку алфавитного списка; когда он ушел, вызывать перестали, а каждый подходит сам, раньше или позднее, как угодно, вроде того, как подходят исповедываться. Желающий держать экз. подходит к столу, поклонится, профессор тоже ему; потом экзаменующийся берет билет, прочитывает его вслух, потом садится в кресла, поставленные налево от экзаминаторских (это на главном столе из физики, а на двух других, где экзаменуют из математики, кресла эти по обе стороны, так что экзаменуются двое или трое вдруг; там это можно, потому что экз. больше письменный), и экзаменуется, потом дожидается, сколько поставят ему (но мне было слишком неучтиво нагибаться к самой бумаге, чтоб рассмотреть, тем более, что сам Ленц близорук, должно быть: очень низко нагибается писать), потом кланяется и уходит. Попечитель сидел часа два, до меня при нем ряд не дошел. Вслед за ним ушел и ректор. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.

22

РОДНЫМ

6 августа [1846 г.], вторник, СПБ.

Милый папенька! В субботу, 3 числа, держал я экзамен из математики: пока все хорошо. Из алгебры и тригонометрии даже лучше, чем должно было надеяться мне. Главное, точно, бойкость, но не все можно сделать с одною бойкостью, но очень многое, по крайней мере, от нее зависит. Завтра будет экзамен из словесности и языков; не знаю, успею ли написать завтра об последствиях; экзамен начинается с 9 (ровно) часов и продолжается до трех или четырех. Как кто кончит, уходит. (В общем балле из математики и физики, должно быть, 4 или 4 1̸2; 3 или 5 едва ли — завтра, может быть, узнаю. Просто хоть очки надевай: профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь.)

На экзамене в первый день увиделся я с Благосветловым, но ни я ему, ни он мне не догадались дать своего адреса; потому и не успели видеться до сих пор в другой раз; завтра, я думаю, увидимся.

Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш

Николай Ч.

3*

35

Милые сестрицы мои! Маменьке Петербург теперь нравится уже: они говорят даже, что согласились бы, ничего, здесь жить, если бы сюда перевели папеньку; говорят, для этого стоит только попросить Михаила Павловича, он в дружбе с митрополитом, и Антоний ни слова не скажет. Особенно маменьке нравится хрусталь здешний: или бы весь его закупила, сказали они ныне, или бы весь... Нынче ходили было они в Преображенский собор, полковую церковь Преображенского полка: сказали, что там будет развод, а на разводе император; но ни развода, ни императора не было. А церковь от нас версты четыре; это недалеко. Маменьке удивительно нравится Казанский собор; они зовут его своим. Я не знаю, оттого ли, что дурак, как говорят маменька, или оттого, что мало люблю вас (кажется, ни того, ни другого), только решительно нисколько и не думаю скучать по Саратове. Так как Саша, пока до вас дойдет это письмо, будет уже почти в 5 классе и станет скоро учить психологию, то спросите, отчего это, у него. Серьезно, я почти и не думаю о Саратове. Скоро, впрочем, когда буду повторять географию, поневоле припомню его, с его лысыми (или, по Леопольдову, Ласьими) горами. Нева, конечно, мне тогда покажется в сравнении с Волгою ручейком. Прощайте. О том, что трудно побывать в Петербурге, и не думайте: ничего не бывало. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.

Ты мне, Саша, ничего не пишешь, и я тебе тоже не напишу ничего — вот и все. Французский посланник, к сожалению, куда-то уехал, остался один поверенный в делах. Н. Ч.

23

РОДНЫМ

10 авг[уста], субб[ота, 1846 г.]

Милый папенька! Пока экзамен идет хорошо: я кончил из математики, физики, словесности и языков; в общем балле пока должно быть 4 или 41̸2. Только из французского получил я 3, из матем. и лат. 4, из физ., слов. и нем. 5. Теперь остается держать из зак. бож., логики, истории всеобщ, и русской и географии. Экз. из них будет, как Вы знаете, 12 и 13 в понед. и. вторник.

Мы, слава богу, здоровы. Маменька не так уже ненавидят Петербург, как прежде. Срок их билету 26 августа, а около 21 они надеются быть в Москве. Поэтому едва ли нужно отсрочивать их билет.

Александр Феодорович не слишком доволен тем, что Петр Феодорович хочет выходить из дух. звания. Он вам кланяется.

Экзамен был 2 и 3 из физики и математики. 2 я держал из физики, 3 из математики; из арифм., геом., алгебры и тригонометрии берут по билету, из каждой из этих четырех частей математики получают особый балл, потом эти баллы складываются, и составляется из них общий один балл. Из словесности и языков был

36